Les responsables des partis politiques récemment dissous au Mali viennent d’essuyer un revers judiciaire significatif. Trois tribunaux de grande instance de Bamako ceux des communes III, IV et V – ont rejeté, le 23 mai dernier, les recours introduits pour contester la décision de dissolution. Un coup dur pour les requérants, certes, mais loin de signifier la fin du combat. Cette affaire ouvre en réalité une séquence judiciaire complexe, semée d’embûches, mais pas sans perspectives.

Des décisions de forme, pas de fond

Les juges civils n’ont pas tranché sur la légalité des actes de dissolution. En se déclarant incompétents, ils ont opté pour une lecture strictement procédurale de leur rôle, se gardant de toute analyse sur les atteintes alléguées aux libertés fondamentales – telles que la liberté d’association, d’expression et le pluralisme politique. En d’autres termes, le débat de fond reste juridiquement ouvert.

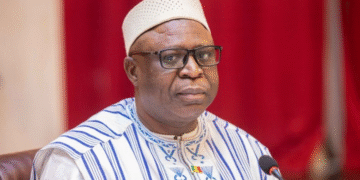

Maître Mountaga Tall, figure du barreau malien et ancien responsable politique, dénonce un « refus d’assumer » de la part de la justice civile. Il reproche à ces juridictions de ne pas jouer leur rôle de rempart des libertés, et annonce dans la foulée un appel devant la Cour d’appel de Bamako. Il n’écarte pas non plus la possibilité de porter l’affaire devant des juridictions internationales.

Un revers, mais aussi des responsabilités internes

Ce premier échec judiciaire met aussi en lumière les faiblesses stratégiques des partis concernés. Depuis le début de la transition, les signaux de durcissement du régime sont visibles : réforme constitutionnelle contestée, réduction de l’espace civique, tensions avec les médias et les ONG. Ces alertes n’ont pas été suffisamment prises en compte. En omettant de s’unir, de se renforcer juridiquement et de se préparer à une telle éventualité, les partis dissous ont partiellement contribué à leur propre vulnérabilité.

Vers les juridictions internationales : un recours symbolique mais contraignant ?

L’option internationale est désormais envisagée. Les requérants pourraient saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou encore le Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Toutefois, ces mécanismes restent essentiellement déclaratifs. Leur portée est davantage morale que coercitive, l’exécution des décisions relevant du bon vouloir de l’État concerné. Des précédents – en Guinée, en Côte d’Ivoire ou au Bénin – montrent les limites de ce levier juridique.

Le cap judiciaire reste ouvert au niveau national

Malgré ce revers, la justice nationale n’a pas dit son dernier mot. La Section administrative de la Cour suprême, qui a compétence pour statuer sur la légalité des actes administratifs, a été saisie. Contrairement aux juridictions civiles, elle pourrait se prononcer sur le fond du dossier. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle pourrait également être interpellée si les requérants parviennent à démontrer une atteinte manifeste aux principes fondamentaux garantis par la Constitution malienne.

Entre rigueur juridique et mobilisation internationale

Ce bras de fer judiciaire s’inscrit dans un contexte plus large : celui du rapport de force entre les institutions de la transition et les défenseurs des libertés politiques. Pour espérer inverser la tendance, les partis dissous devront miser sur une stratégie rigoureuse : construire une argumentation juridique solide, mobiliser l’opinion nationale et internationale, et surtout, sortir de la posture de victime pour endosser celle d’acteurs structurés et résilients.

L’histoire est encore en marche. La bataille des partis dissous illustre la fragilité de l’État de droit en période de transition. Et même si les portes judiciaires se ferment à certains niveaux, d’autres s’ouvrent. Le chemin est escarpé, mais pas sans issue.